近日,我院2023级地理信息科学专业本科生李喆,在沈定涛副研究员的指导下,以第一作者身份在水文水资源领域国际权威期刊《Journal of Hydrology》(中科院一区Top)发表了题为“Spatiotemporal assessment of water damage susceptibility in China’s road infrastructure: a machine learning and SHAP approach using social media data”的研究论文,此论文是我院本科生本年度在《Journal of Hydrology》期刊上发表的第2篇论文。

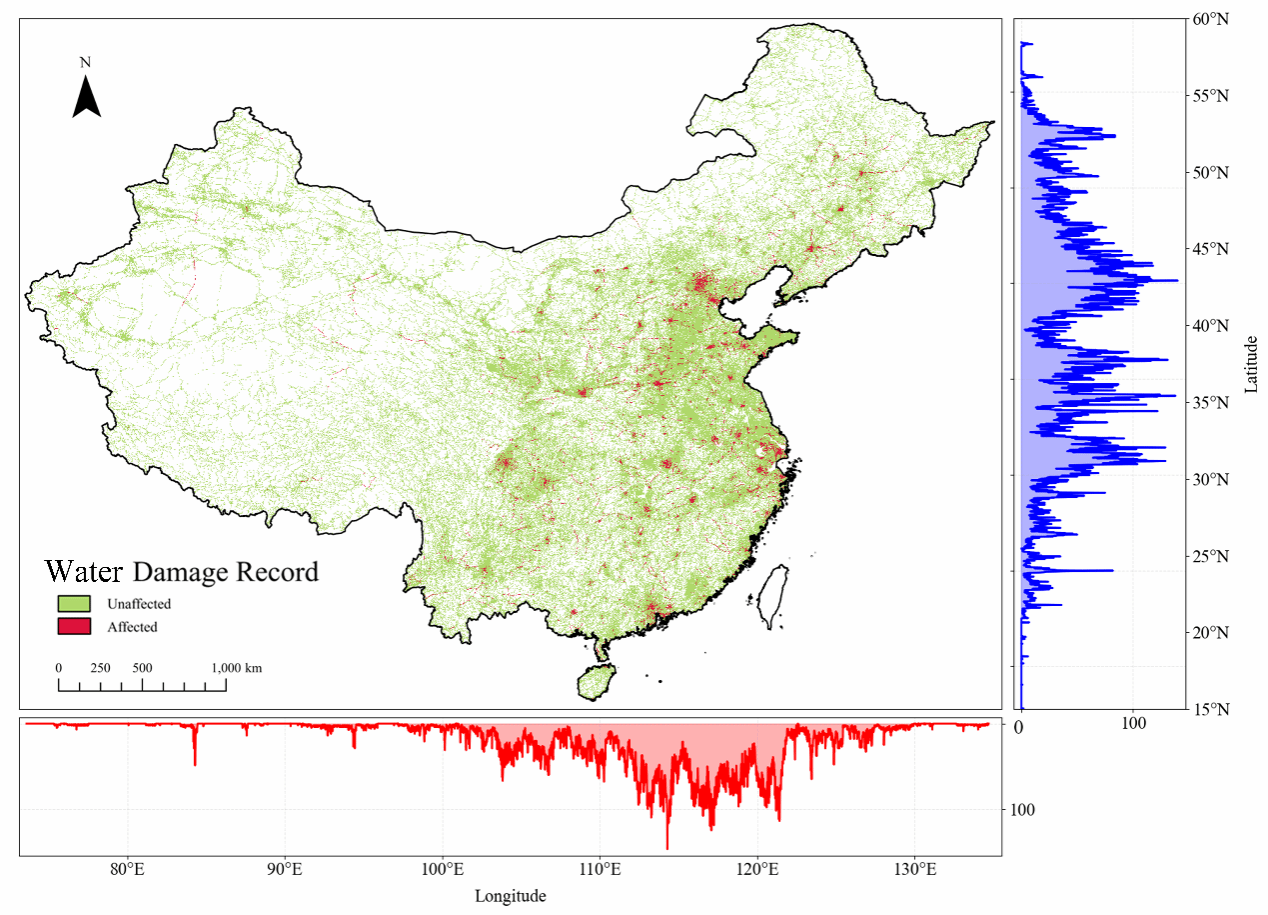

气候变化导致极端降水事件频发,对我国公路基础设施安全构成严重威胁。传统的洪涝灾害监测手段难以全面、实时地识别公路水损事件。研究团队创新性地引入社交媒体数据,通过挖掘2012—2024年间的9298万条新浪微博,首次系统构建了覆盖全国的公路水损事件数据库。该研究发现中国77156条公路有14,751条公路(占比19.1%)曾发生过47,991起水损事件,其中约53.1%的公路至少受损两次,水损事件记录从2012年的1000余起增长至2024年的近6000起。

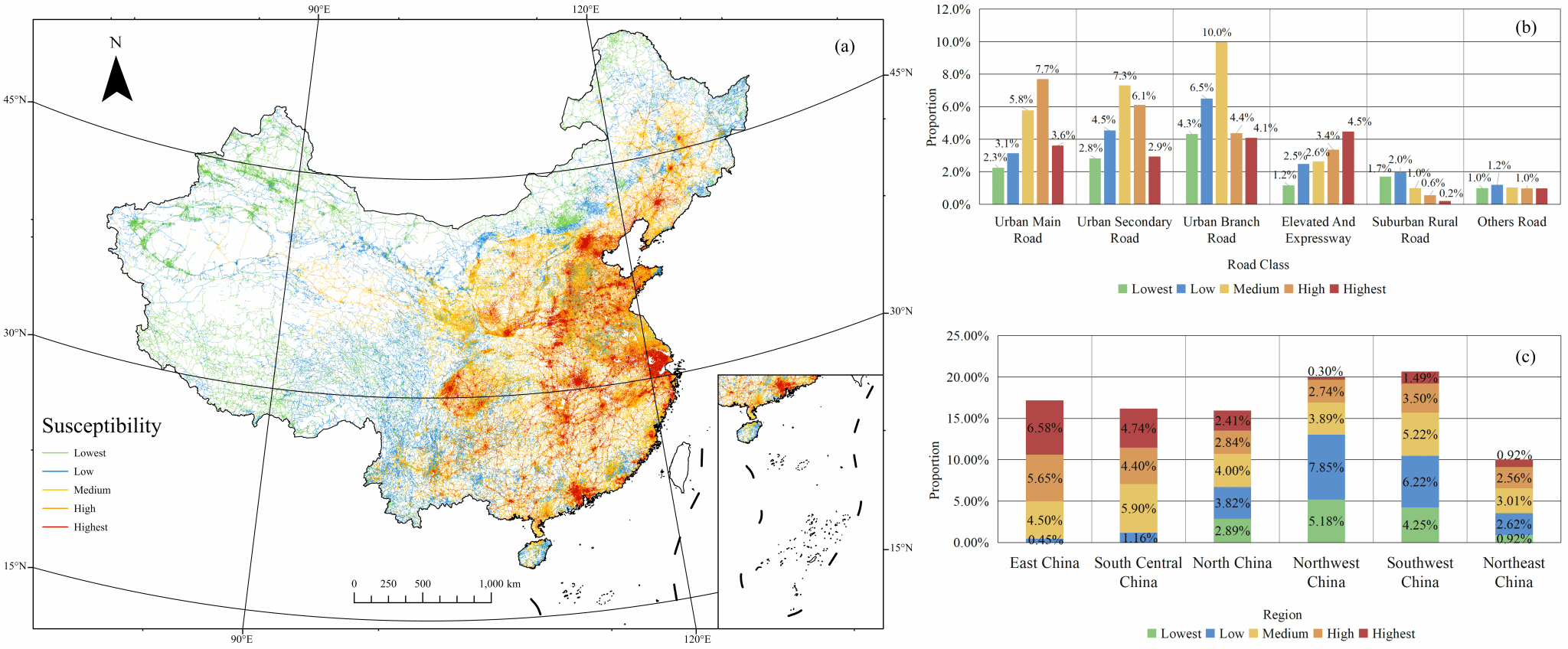

研究团队综合运用随机森林、支持向量机与人工神经网络三种机器学习算法进行易发性建模,结果显示随机森林模型表现最佳。进一步结合SHAP解释算法,揭示了道路等级、经度、最大日降水量及坡度是影响公路水损的关键因素,其中道路类型差异显著影响水损风险空间格局。研究结果为制定差异化道路养护策略、提升基础设施韧性提供了科学依据。该研究首次在全国尺度上利用社交媒体数据刻画公路水损事件的时空分布特征,展示了“社会感知数据+机器学习+可解释AI”的创新框架,为未来基于公众感知数据的灾害监测与防灾减灾研究提供了新思路。

图1. 中国公路基础设施水损事件空间分布

图2. 中国公路基础设施水损易发性空间分布

据悉,本论文由2023级地理信息科学专业本科生李喆、2022级地理信息科学专业本科生康雅宁、2023硕士研究生古洪己、2024级硕士研究生牛壮,以及中国地质大学张春晓副教授合作完成。城环学院始终高度重视本科生科研创新能力的培养,充分体现了学院在拔尖创新人才培养方面的卓越成效,展现了本科生勤于探索、学以致用、追求卓越的科研风貌。

通讯员:李喆

编辑:刘新星

审读人:刘目兴、沈定涛