近日,我校城市与环境科学学院兼职教授刘济以第一作者身份在《Nature Geoscience》发表了题为“Global-scale shifts in marine ecological stoichiometry over the past 50 years”的研究论文。这项由中国科学院地球环境研究所、华中师范大学、西班牙国家科研理事会、耶鲁大学、普林斯顿大学、南加州大学在内的多个国际科研机构合作开展。华中师范大学为第二单位,刘济教授指导的城环学院两位硕士研究生分别为第二和第三作者。

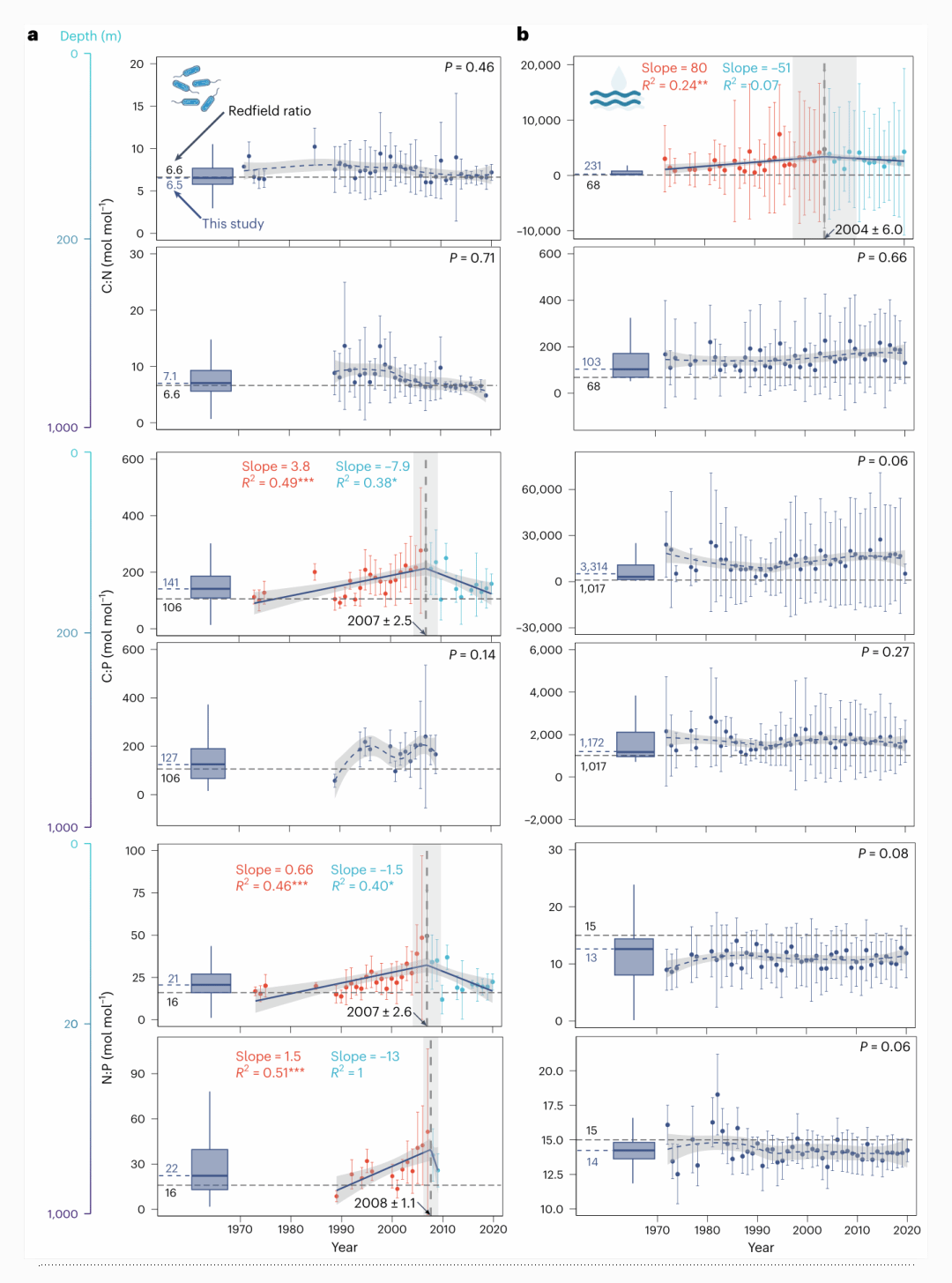

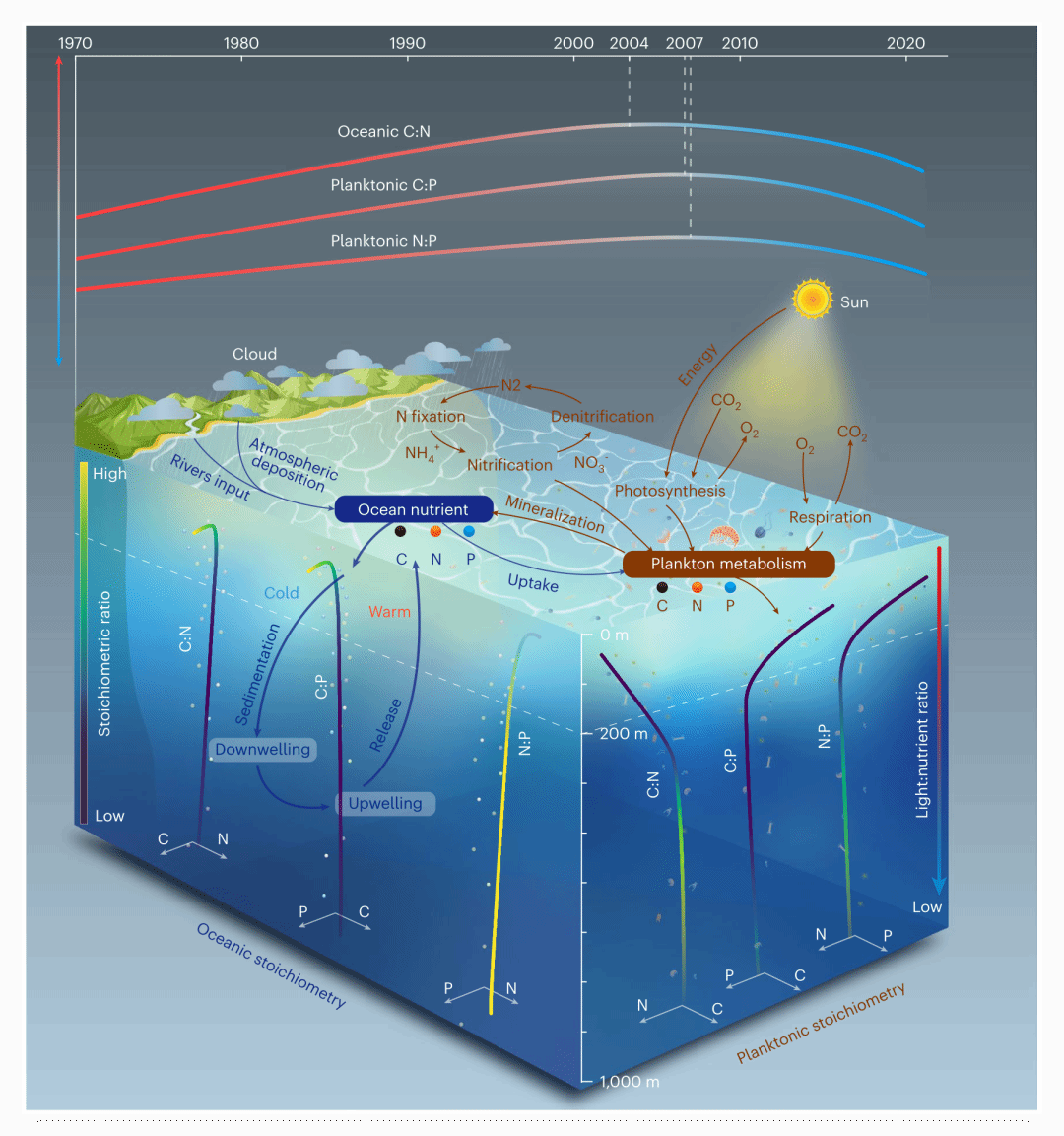

研究团队收集了1971年至2020年间采自全球海域、从海表至1000米深度的56,000余个浮游生物颗粒样本与近389,000个海水溶解样本,构建了迄今规模最大的海洋元素比例数据库。基于此,首次对过去50年中全球海洋生态化学计量比(C:N:P)的演变进行了系统追踪,发现无论是浮游生物中的C:P和N:P比值,还是海水溶解态的C:N和C:P比值,均在全球尺度上持续偏离Redfield Ratio所设定的“恒定值”,且这一偏移具备明确的空间结构与时间演化趋势。该发现挑战了自20世纪中期以来在海洋生物地球化学中被广泛接受的“Redfield Ratio”假说。

图 1 过去50年间海洋生态化学计量比随时间变化模式

图 2海洋碳氮磷生态化学计量的时空变化概念图

该研究的科学意义在于,它从全球视角、以大样本实证数据系统质疑了Redfield Ratio“恒定性”假设,并提出应在地球系统模型和气候模拟中引入动态、可变的生态化学计量结构。传统模型假设营养元素之间的比例恒定,而现实中,这一比例不仅随时间而变,还随着水深、区域及人类活动影响发生显著偏移。忽视这种变化,可能会低估或误判海洋碳汇的效率、营养限制机制以及海洋对气候变化的反馈路径。在全球碳循环愈发紧迫的背景下,这项研究为科学界提供了重新思考海洋营养调控与气候耦合机制的实证依据,也为制定基于海洋碳汇管理和生态保护的政策框架提供了数据基础与理论支撑。

通讯员:刘济、易军

编辑:刘新星

审读人:敖荣军