2024年秋季学期,城市与环境科学学院的山东省籍的3名同学在山东省青岛第二中学、山东省青岛第二中学分校、山东省青岛第六十七中学三所高中进行了为期十周的教育实习,从教学工作、班级管理两方面积累教育教学经验。在实习进入尾声之际,青岛小分队成员已积累了丰富的听课经验,观摩了数十节青岛名师公开课,经过了真实教学课堂的打磨和雕琢。经过小组成员协商以及与指导老师沟通,预期开展“海岸地貌”主题汇报课。

海岸地貌主题公开课宣传海报(杨敬宇制)

在确定汇报课主题后,小组成员开始有条不紊地开始准备工作。组长杨敬宇带领小组成员薛晴、逄晓娜在深耕课标的基础上,研读各版本教材,深入分析教学重难点,从多渠道挖掘海岸地貌的相关素材,最终形成基于青岛沿海旅游景观的情境教学设计。

通过对青岛实地海岸地貌的勘察与分析,青岛小分队选择太平角公园这一地点进行野外研学,作为课堂活动的补充。组员逄晓娜作为负责人,在太平角公园带领学生识别岬角与基岩海岸,并指导学生描述其地貌景观特点。指导老师王璐薇也到场强调了本次野外研学的教学意义,呼吁同学们关注生活中的地理、身边的地理。

实习老师逄晓娜组织开展海岸地貌研学活动

组员合作将课程内容进行打磨,多次进行试讲与评课,力求保证汇报课的科学严谨。作为主讲人,逄晓娜在课程中融入了研究课题——知识图谱,利用知识图谱复习各类繁杂的地貌类型,利用知识图谱总结各类海岸地貌的地貌景观特点。组员们对知识图谱应用于教学这一尝试表示肯定,并建议对图谱界面进行适当放大,以便为学生提供更好的观感。组员薛晴对各类海蚀地貌的演化关系提出了不同的见解,提出可以按照海蚀地貌演化顺序进行讲解。在全组共同努力下,基于青岛石老人、崂山八仙墩情境的“海岸地貌”课例愈加完善。

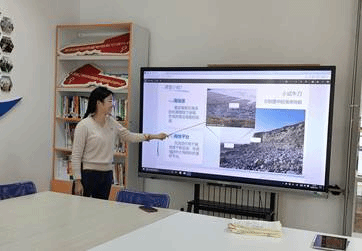

实习老师逄晓娜与小组成员进行磨课

课上,逄晓娜教学思路清晰,教学活动丰富,充分体现了以生为本的教学理念。在提及同学们去过的青岛沿海旅游景点时,学生十分踊跃,乐于分享自己的旅游经验,逄晓娜借此引出青岛的海岸地貌,凸显地理与生活的紧密联系,启发同学们关注生活中的地理。本节课运用青岛石老人为例探究海蚀柱的景观特征及演化关系,运用崂山八仙墩探究海蚀崖、海蚀平台的关系及特征,用这些学生熟悉的情境激发学生学习兴趣,课堂氛围轻松活泼,学生积极踊跃回答问题,很好地完成了预期的教学目标。

实习老师逄晓娜正式授课

课后,指导老师对本次公开课进行点评。领导老师们肯定了本节课的教学效果,通过学生生活中的情境设置,引领学生探究海岸地貌,借助图片、文本、视频、野外考察以及部分地理信息技术等教学资源,帮助学生识别海岸地貌类型,学生兴趣高涨,印象深刻。二中分校地理教研组组长王璐薇老师肯定了组员们对本节汇报课做出的努力,也指出了本节课的不足,缺少对教材活动系统的深度挖掘,可以在青岛海岸地貌情境的设置之上,增添作业练习巩固。

每一次课堂都是一次十分宝贵的锻炼机会,都能带来自我深刻反思的收获。这一堂汇报课,浓缩了小组成员们的教学经验与教育热情,小组成员们表示,在之后的教育实习中将继续认真对待教学工作,虚心求教,认真钻研,学为人师,行为世范。(审读:常珊珊)